大学院の紹介

博士後期課程の理念・教育研究上の目的

| 大学の理念(基本規則第3条) | 大学院の目的(大学院学則第1条第1項) |

|---|---|

| 長崎大学は、長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ、豊かな心を育み、地球の平和を支える科学を創造することによって、社会の調和的発展に貢献する。 | 大学の理念に基づき、教育研究の高度化及び個性化を図り、アジアを含む地域社会とともに歩みつつ、世界にとって不可欠な知の情報発信拠点であり続けるとともに、地域及び国際社会の発展に貢献できる人材を養成することを目的とする。 |

博士後期課程の教育理念

21世紀の多文化社会的状況がもたらす諸問題について、「多文化社会学」に関する高度に専門的な知識に基づき、「問題本質の見極め」と「問題解決に向けた多様な解の提示」を目指し、21世紀の学問に求められる価値の創生と普及及び生命、精神、社会文化の持続可能な世界の構築に資する、国際的発信能力を備えた研究者及び高度専門職業人を養成する。

博士後期課程の教育研究上の目的

多文化社会学の分野において、研究者として自立できる独創的な知見と能力及び高度に専門的な職業に従事できる卓越した能力を有する人材を養成する。

博士後期課程の3つのポリシー

修了認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)(DP)

本課程に3年以上在学して所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で、21世紀の「多文化社会的状況」における諸問題について、次の1~3の能力を有し、かつ学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対し、博士(学術)の学位を授与する。

1. 以下のいずれかの研究を行い、多文化社会学に関する高度に専門的な知識と独創的な能力

(1)共生と多様性の理論の確立を目指す社会文化研究

(2)言語・非言語コミュニケーションを通した相互理解の原理的解決を目指す言語研究

(3)日本・長崎の視点から、人文社会科学の土台となる新たな自己―他者関係を構築するアジア研究

(4)グローバルな公共的価値を形成する公共政策研究

(5)核兵器廃絶の推進に寄与する平和に関する理論的及び実践的研究

2. 人文社会科学系の再編を通じた多文化社会学の基盤的かつ汎用性を持った知と方法のより一層高度な修得を通じた、「多文化社会的状況」における「問題本質を見極める能力」又は「問題解決に向けた多様な解を提示する能力」

3. 異なる社会の経験と理論を往還し、新たな知と価値を創生するなかで、自立的に研究を遂行することができる卓越した能力又は高度に専門的な職業に従事することができる卓越した能力

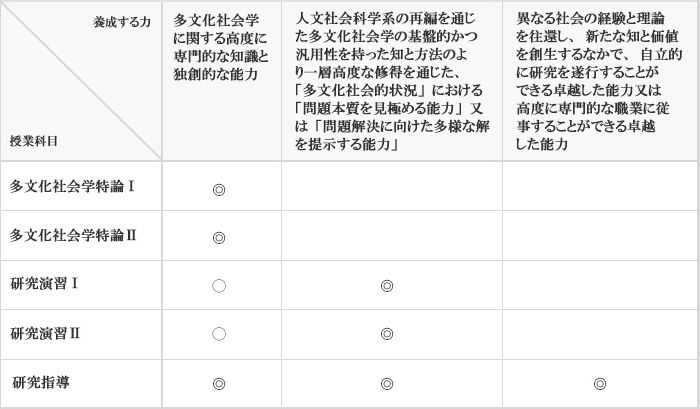

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)(CP)

教育理念、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー(DP)を踏まえて、国際的発信能力を備えた研究者及び高度専門職業人を養成するため、「教育課程の編成のための方針」等を以下のとおり定める。

【教育課程の編成のための方針/教育内容及び教育の実施方法に関する方針】

5つの系から多様な専門分野で構成される研究指導チームが構成され、多角的な視野に基づく研究指導を通じて、多文化社会学の独創的な知見や卓越した能力を修得する。

● 基盤的かつ汎用性を持った多文化社会学の、より高度で独創的な知と方法を修得するため、社会文化研究系、言語研究系及び環海日本長崎学・アジア研究系の見地から「多文化社会的状況」への「問題本質を見極める力」の基盤を形成し、公共政策研究系及び核兵器廃絶・平和学系の見地から新たな知と価値の創生につながる「問題解決に向けた多様な解を提示する力」の基盤を形成する演習科目(1年次の通年開講)を編成する。

● 各自の研究テーマの目的・意義・方法を明確化し、「問題本質を見極める力」又は「問題解決に向けた多様な解を提示する力」の更なる高度化を図るために演習科目(1年次及び2年次の通年開講)を編成する。

● 演習科目の履修で得た研究成果に基づき、更なる分析と考察を進めるなかで、博士論文を作成するために研究指導(3年次の通年開講)を実施する。

【学習成果を評価する方法に関する方針】

学修成果の評価は、各授業科目のシラバスに示された成績評価の方法(定期試験、レポート、授業での発表等)に従い、公正かつ厳格に行う。博士論文は、論文の審査と最終試験により評価する。

▼カリキュラム・マップ

※特に大きい比重:◎ 大きい比重:○

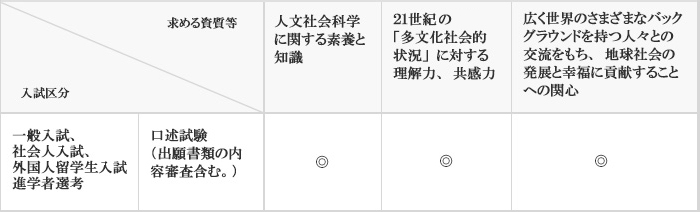

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)(AP)

【求める学生像】

教育理念、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)を踏まえて、次のような資質等を持った学生を求める。

1. 人文社会科学に関する素養と知識

2. 21世紀の「多文化社会的状況」――非対称的で不均等な社会の在り方、不均衡な資源分配に伴うリスクの拡大、民族・宗教・文化・国家等の摩擦や対立などが、世界のなお一層の交叉・輻輳をともないつつ、複雑な諸問題を生み出している状況――に対する理解力、共感力

3. 広く世界のさまざまなバックグラウンドを持つ人々との交流をもち、地球社会の発展と幸福に貢献することへの関心

【入学者選抜の基本方針】

一般入試、社会人入試、外国人留学生入試及び進学者選考において、人文社会科学に関する素養と知識等を有する学生を選抜する。当該入試では、出願書類及び口述試験の成績を総合的に判断し、判定を行う。その際、研究計画書、修士論文等の研究業績、成績証明書は口述試験の基礎資料として使用する。

▼選抜方法に関する別表

※求める素質等の評価方法とその比重

特に大きい比重:◎ 大きい比重:○