学部からのお知らせ

【公開講座】法的視点から考える『学校におけるいじめ』と『職場におけるハラスメント』

2026/01/05 トピックス

駐日インド総領事が本学部を訪問

2026/01/05 トピックス

2025年12月22日(月)、C. ラムクマール駐日インド総領事が多文化社会学部を訪問されました。

今回の訪問は、多文化社会学部 西田充教授が担当する「大使館連続講義」への登壇を目的としたもので、総領事からは、日本とインドの関係性をはじめ、インドにおける宗教の多様性や社会的背景、さらには代表的なフェスティバルや文化的行事について、豊富なエピソードを交えながらご講演いただきました。学生にとっては、外交の最前線に立つ実務家から直接話を聞く貴重な機会となり、熱心に耳を傾ける様子が見られました。

講義後は、野上多文化社会学部長が総領事と面会し、講義を担当した西田教授および日印関係に詳しい清田准教授(グローバル連携機構)が同席のもと、懇談を行いました。

今回の訪問を通じて、日本とインドの相互理解が一層深まり、今後の両国間の交流および連携のさらなる発展が期待されます。

外務省主催イベント「学生と語る」を長崎大学にて開催

2025/12/26 トピックス

2025年12月17日(水)、文教スカイホールにおいて、外務省主催、長崎大学共催によるイベント「学生と語る」を開催しました。

詳細はこちら

多文化社会学部の河村研究室の学部ゼミ生が一般公開セミナー「移民・難民の受け入れについて考える」を東京で開催

2025/12/19 トピックス

2025年11月15日(土)、多文化社会学部の河村研究室は東京の日本橋ライフサイエンスビルディングにて、一般公開セミナー「移民・難民の受け入れについて考える」を開催しました。

詳細はこちら

多文化社会学部 西田 充教授の記事が朝日新聞(デジタル版)に掲載されました。

2025/12/09 トピックス

多文化社会学部西田 充教授の記事「「欠点も、意義もある」核兵器禁止条約を外務省元専門官はどう見るか」が、朝日新聞(web版:2025年12月5日)に掲載されました。

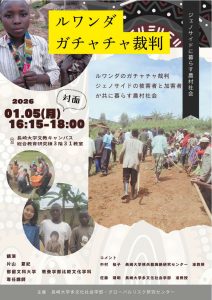

【セミナー開催】「ルワンダのガチャチャ裁判:ジェノサイドの被害者と加害者が共に暮らす農村社会」

2025/12/04 トピックス

多文化社会学部とグローバルリスク研究センター主催のセミナーを開催いたします。

2025年3月に『ルワンダのガチャチャ裁判:ジェノサイドの被害者と加害者の賠償をめぐる対話 』(風響社)を出版された片山夏紀先生をお呼びし、1994年にルワンダで起きた虐殺の後の社会に関する学びを深めます。多数の皆様のご参加をお待ちしています。

日時:2026年1月5日(月)16:15-18:00

場所:長崎大学文教キャンパス 総合教育研究棟3階31教室

形式:対面(公開)

主催:長崎大学多文化社会学部・グローバルリスク研究センター

内容:

1. 講演 片山夏紀(都留文科大学 教養学部比較文化学科 専任講師)

「ルワンダのガチャチャ裁判:ジェノサイドの被害者と加害者が共に暮らす農村社会」

2. コメント 中村桂子(長崎大学 核兵器廃絶研究センター 准教授)

3. コメント 佐藤靖明(長崎大学 多文化社会学部 准教授)

多文化社会学部 西田 充教授の記事が朝日新聞(デジタル版)に掲載されました。

2025/11/28 トピックス

外務省との共同イベント「学生と語る」を実施します

2025/11/19 トピックス

外務省「学生と語る」 を 12月17日(水)に長崎大学で開催します!

大使館連続講義や外交・安全保障入門を履修している学生以外で参加を希望している方は以下のリンクから参加申込をしてください!(オンライン参加も可能です。)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/dpr/pagew_000001_02125.html

参加申込締切は12月11日(木)です。

【一般公開セミナー】「海上における人権-その変遷・課題・今後の方向性-」

2025/11/17 トピックス

【一般公開セミナー】「法を通して国際協力を行う-法務省による法整備支援の現状と課題について-」

2025/11/17 トピックス