学部からのお知らせ

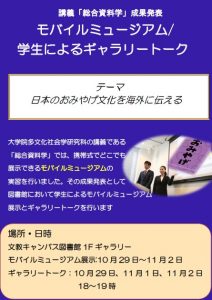

モバイルミュージアム・ギャラリートークの開催について ~多文化社会学研究科 総合資料学発表会~

2018/10/26 トピックス

本年度新たに発足した大学院多文化社会研究科では、国立歴史民俗博物館との包括連携にもとづき、「総合資料学」(※)が開講されています。本年9月、多文化社会学研究科の院生および多文化社会学部の学生が、千葉県佐倉市の同博物館で集中講義をうけ、そこで、展示方法を学び、プレゼンテーションを行う、モバイルミュージアムの実習を行いました。

本学でも、その成果を発表いたしますので、歴史学・民俗学・博物館学などにご興味のあるかたは是非ご覧ください。

日時:2018年10月29日(月)12時より11月2日(金)19時まで

場所:附属中央図書館1階ギャラリー

ギャラリートーク:10月29日(月)・11月1日(木)・2日(金)18時より

※総合資料学とは

「総合資料学」とは、主に大学や歴史系博物館が持つ資料を多様な形で分析・研究するための学問です。多様な「モノ」資料を時代・地域・分野等によって分類し、分野を超えた視点から統合的に分析することで、高度な共同利用・共同研究へと結びつけます。日本の歴史資料の活用による、人文学・自然科学・情報学の分野を超えた新たな日本史像の構築、学問領域の創成を目指しています。資料の分析からそれらの展示までを総合的に学ぶ学問です。

詳しくは 国立歴史民俗博物館館HPをご覧ください。

(写真 国立歴史民俗博物館での実習の様子①)

(写真 国立歴史民俗博物館での実習の様子②)

(写真 ギャラリートークの様子①)

(写真 ギャラリートークの様子②)

朝日新聞「長大多文化 環球通信」第6号

2018/10/23 トピックス

平成30年度長崎大学オープンキャンパスを開催しました。

2018/08/02 トピックス

7月21日(土)、平成30年度長崎大学オープンキャンパスが開催され、多文化社会学部のイベントには、長崎県内外から約580名の高校生及びその保護者等が参加しました。

当日は、まず「学部概要説明」が行われ、多文化社会学部の教育理念、カリキュラム、留学等について説明があり、さらに在学生による学生生活の発表が行われました。その後、多文化社会学部の教員による「Demo Lesson(模擬講義)」として、「国際法の世界とその首都オランダ」(東 史彦 准教授(国際公共政策コース))、「Let’s Learn About Canada!」(カトローニ ピノ 准教授(言語コミュニケーションコース))及び「Let’s Learn About the Netherlands!」(山下 龍 助教(オランダ特別コース))の3つの講義が開催され、参加した高校生は講師の話を熱心に聞き入っていました。

また、「なんでも相談室」では、多文化社会学部の教員や在学生が相談員として対応し、学生生活、入試、カリキュラム、留学、就職などについて多くの質問・相談が寄せられました。

在学生による「学生企画イベント」では、留学や海外フィールドワークに関するプレゼンテーション、英語カフェ体験、在学生との懇談会など、多数の高校生が参加し、大いに盛り上がりました。

参加者からは、「在学生が活き活きしていて、学部のアットホームな雰囲気が伝わった」、「カリキュラムについて直接先生や在学生に聞けたので、多文化社会学部で学びたい気持ちがさらに深まった」等の感想を多数いただきました。

8月18日(土)には「移動オープンキャンパス(in福岡)」も開催されます。多数の参加者をお待ちしております。(「移動オープンキャンパス(in福岡)」の詳細については、http://www.nagasaki-u.ac.jp/nyugaku/open/index.html参照)

(学部概要説明の様子) |

(学生生活の紹介の様子) |

(Demo Lesson 1:国際法の世界とその首都オランダ) |

(Demo Lesson 2:Let’s Learn About Canada!) |

(Demo Lesson 3:Let’s Learn About the Netherlands!) |

|

(なんでも相談室の様子①) |

(なんでも相談室の様子②) |

(学生企画イベントの様子①) |

(学生企画イベントの様子②) |

多文化生と長崎東高校生が英語カフェで交流

2018/08/01 トピックス

7月25日(水)、多文化社会学部は、昨年に引き続き、今年も長崎東高等学校の英語クラブの学生を招待し、英語カフェ特別セッションを実施しました。

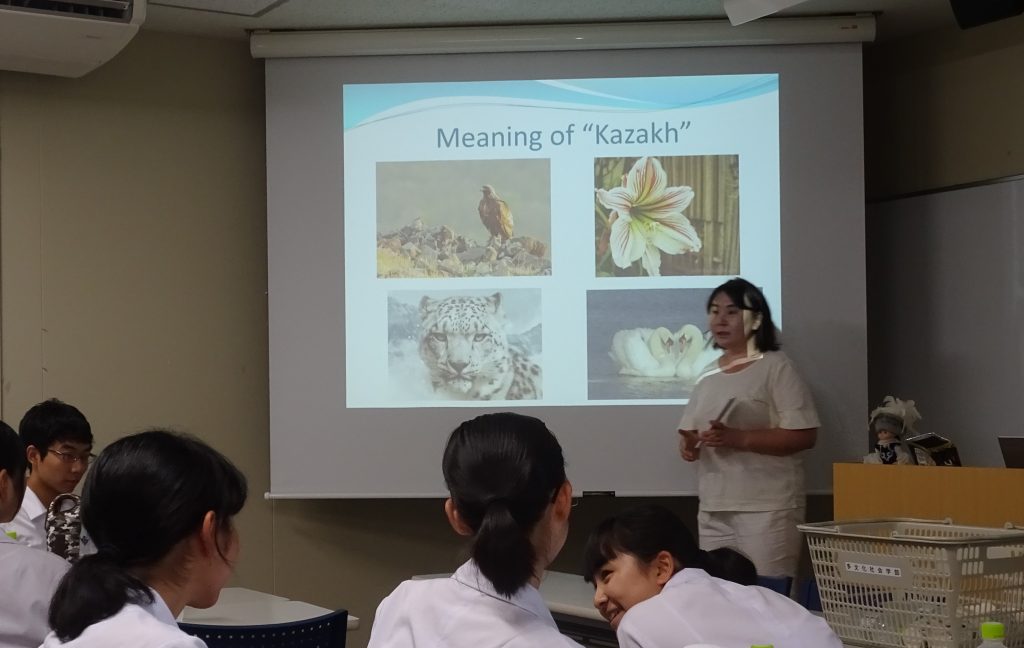

今回の英語カフェには、長崎東高等学校英語クラブの生徒16名と本学部のサポート学生7名の総勢23名が参加しました。カフェでは『What is an ‘English Café’?』と『Cross-cultural encounter』をテーマとした2つのセッションが企画され、参加者は楽しく会話を弾ませていました。『What is an ‘English Café’?』では、多文化社会学部が学期中に実施している英語カフェについて紹介しながら、ゲームやディスカッションを行いました。『Cross-cultural encounter』では、クイズを取り入れながら、カザフスタンと香港の社会・文化・言語について勉強しました。

多文化社会学部では、今後も、地域の高校生との交流を継続し、英語学習や海外留学、異文化理解の重要性を考える機会を提供したいと考えています。

『Cross-cultural encounter』の様子①

『Cross-cultural encounter』の様子②

『What is an ‘English Café’?』の様子

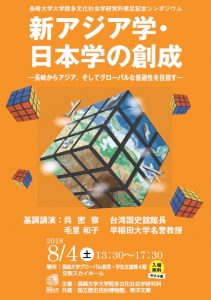

大学院多文化社会学研究科発足記念シンポジウム「新アジア学・日本学の創成」を開催します。

2018/07/23 トピックス

【公開シンポジウム】

「新アジア学・日本学の創成」

日時:平成30年8月4日(土) 13:30~17:30

会場:長崎大学文教キャンパス グローバル教育・学生支援棟4階 文教スカイホール

参加費:無料

概要:

長崎大学は平成30年度、多文化社会学という新たな学問領域の探求を目指して、大学院(修士課程)多文化社会学研究科を発足しました。

新研究科の発足を記念し、アジア世界と日本の相関によって複雑に織りなされる社会現象を、長崎の歴史的な経験知をも継承しながら、解明するための「新しいアジア・日本学の創成」をテーマにシンポジウムを企画しました。

既存の学問を超えて、日本とアジアを、グローバルという重層構造の中に位置づけた、新たな視点について議論します。

【主なプログラム】

(1)基調講演

呉 密察「アジアの中の台湾・日本学」

毛里 和子「新しいアジア学・中国学」

(2)パネルディスカッション

司会:首藤 明和(長崎大学大学院多文化社会学研究科長)

パネリスト:平野 健一郎(東洋文庫常務理事)

後藤 真(国立歴史民俗博物館准教授)

劉 傑(早稲田大学社会科学総合学術院教授)

森川 裕二(長崎大学大学院多文化社会学研究科教授)

詳細は、以下のポスター(PDF:1.89 MB)をご覧ください。

ワークショップ 「日蘭関係史料を読み解く」

2018/07/09 トピックス

日時:2018年9月18日―20日 10時~17時(20日は16時ごろ解散)

場所:東京大学史料編纂所(東京大学本郷キャンパス)

対象:オランダ語文法を学んだ経験のある学生・若手研究者

(ワークショップの参加費無料。但し交通費・宿泊費等は各自負担。部分参加可能。)

【開催趣旨】

日本史研究において、従来日蘭関係史の研究は、大きな意義を有してきました。しかし、近年、日本語とオランダ語の史料を用いて研究を行う若手の研究者は、減りつつあり、今後の研究には危機が迫っています。戦後一貫して日蘭関係史の研究・史料収集の拠点であった東京大学史料編纂所と、現在国内において唯一のオランダに特化した教育コースを有する長崎大学多文化社会学部の協力によって、日蘭関係を本格的に研究する若手の一助になればと考えています。本ワークショップでは、オランダ語の古文書読解の講習を主目的とし、古文書読解に必要な講義を実施します。

【カリキュラム 】

18日 午前 講義 19世紀幕末対日関係文書について(担当 東京大学教授 横山伊徳)

午後 「東大シーボルト文書」の読解

19日 午前 日本商館文書について(担当 東京大学教授 松井洋子)

午後 17世紀日本商館文書などの読解

20日 午前 講義1 情報論からみる日蘭関係史料(担当 長崎大学教授 木村直樹)

講義2 蘭学史料(担当 ライデン大学名誉教授 ボイケルス)

午後 巡検 日本橋長崎屋跡・江戸城本丸跡などを予定

【参加申し込み・お問い合わせ先】

長崎大学多文化社会学部 木村直樹 n-kimura※nagasaki-u.ac.jp (※は@に変換してください)

主催:長崎大学多文化社会学部 共催:東京大学史料編纂所 協力:ライデン大学東京事務所

ポスターはこちらからご覧いただけます。

2018年度版多文化社会学部,大学院多文化社会学研究科(修士課程)のパンフレットを公開しました。

2018/06/29 トピックス

オープンキャンパスのご案内(平成30年度)

2018/06/18 トピックス

多文化社会学部が平成30年度に実施するオープンキャンパスの日程は、以下のとおりです。

長崎大学オープンキャンパス

1.開催日時及び場所

日時:平成30年7月21日(土) 10:00-13:00、13:00-15:30

場所:長崎大学文教キャンパス

グローバル教育・学生支援棟4階 文教スカイホール

グローバル教育・学生支援棟3階 G-3A講義室及びG-38講義室

環境科学部講義棟3階 441番講義室及び442番講義室

※環境科学部講義棟とグローバル教育・学生支援棟は隣接しているため、渡り廊下をつたって移動可能です。

2.内容

●多文化社会学部の概要紹介(10:00-11:00、13:00-14:00)

学部の概要、入試、カリキュラム等の説明を行います。

会場:文教スカイホール(グローバル教育・学生支援棟4階)

●Demo Lesson(模擬講義)(11:00-11:30)

多文化社会学部の教員が、専門分野について分かりやすく30分間の模擬講義を行います。

① 「国際法の世界とその首都オランダ」

東 史彦准教授(国際公共政策コース)

会場:441番講義室(環境科学部講義棟4階)

② 「Let’s Learn About Canada!」

カトローニ ピノ 准教授(言語コミュニケーションコース)

会場:文教スカイホール(グローバル教育・学生支援棟4階)

※学部の概要紹介後、同じホールで模擬講義を実施します。

③ 「Let’s Learn About Netherlands!」

山下 龍助教(オランダ特別コース)

会場:442番講義室(環境科学部講義棟4階)

●なんでも相談室(11:00-13:00、14:00-15:30)

教員及び学生スタッフが、入試、カリキュラム・留学、学生・寮生活、就職等に関する個別の質問を受け付けるための相談室を設置します。保護者の方も大歓迎です。

会場:G-38講義室(グローバル教育・学生支援棟3階)

●在学生による学生生活・留学報告会、模擬英語カフェ(11:30-13:00、14:00-15:30)

英語カフェとは実践的かつ生きた英語力を培うべく、多文化社会学部で毎日開催している英語コミュニケーションのプログラムです。オープンキャンパスでは在学生による「英語カフェ」を体験できる機会を提供するほか、学生生活・留学報告会も開催する予定です。

会場:G-3A講義室(グローバル教育・学生支援棟3階)

申込み方法は「長崎大学オープンキャンパス」のご案内をご覧ください。

過去のオープンキャンパスの様子はこちらからどうぞ。

長崎大学移動オープンキャンパス

1.開催日時及び場所

日時:平成30年8月18日(土) 13:00-16:00

場所:福岡県立城南高等学校(福岡県福岡市)

2.内容

●多文化社会学部の学生と交流しよう!

多文化社会学部の学生スタッフによる「英語カフェ」体験や、学生生活・学生寮の紹介を行います。多文化社会学部の現役生と英語で交流してみませんか!

●多文化社会学部を学ぼう!

多文化社会学部の入試やカリキュラムの概要を説明します。

●多文化社会学を体験してみよう!(教員による模擬講義)

多文化社会学部の教員が、専門分野について分かりやすく30分の模擬講義を行います。

テーマ:「国際法の世界とその首都オランダ」(東 史彦准教授)(国際公共政策コース)

●なんでも相談コーナー

現役の多文化社会学部生である学生スタッフや教員が、皆さんの学生生活について疑問や質問にお答えします。授業やゼミのこと、サークル、部活の こと、受験勉強の体験談などなんでも結構です。「先輩と直接話したい!」、「大学の雰囲気を知りたい!」と思う方、ぜひ生の声を聞いてみましょう!保護者の方も大歓迎です。皆様のお越しを心からお待ちしております。

問い合わせ・申込みはこちらをご覧ください。

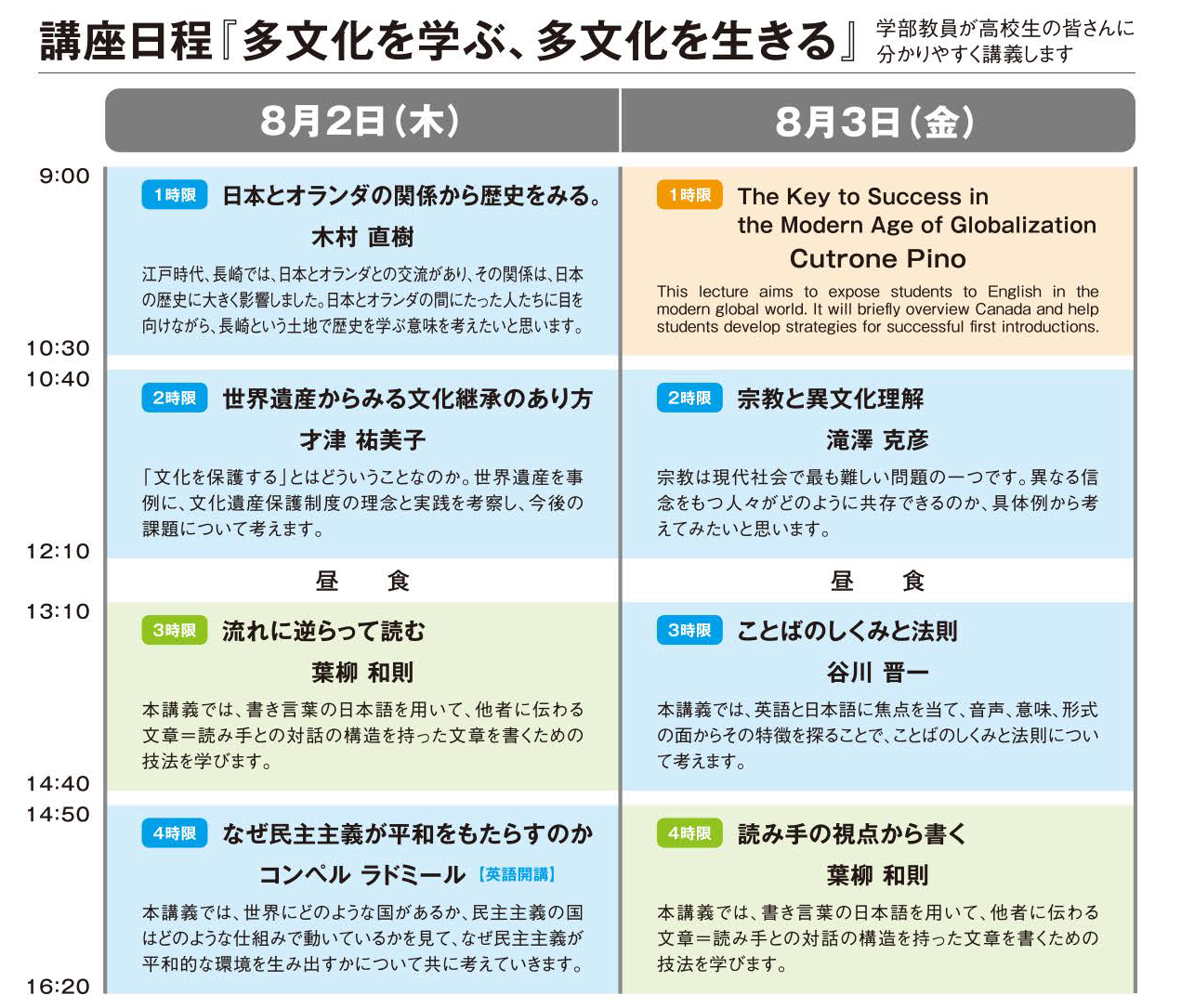

平成30年度 多文化社会学部高校生公開講座『多文化を学ぶ、多文化を生きる』

2018/06/06 トピックス

| 日 程: | 平成30年8月2日(木)~3日(金) |

| 対 象: | 高校生 |

| 受講料: | 3,000円(公開講座当日に受付にてお支払いをお願いします。) |

| 会 場: | 長崎大学文教キャンパス(〒852-8521 長崎市文教町1-14) |

| 定 員: |

長崎県外の高校生…15名(お申込受付は先着順とし、原則として定員に達した場合、お申込受付終了とさせていただきます。申込の際は申込みフォームより送信して下さい。) 長崎県内の高校生…35名(長崎県内の高校生は,所属する高校にお申込み下さい。) |

| 申込期限: |

平成30年6月25日(月) |

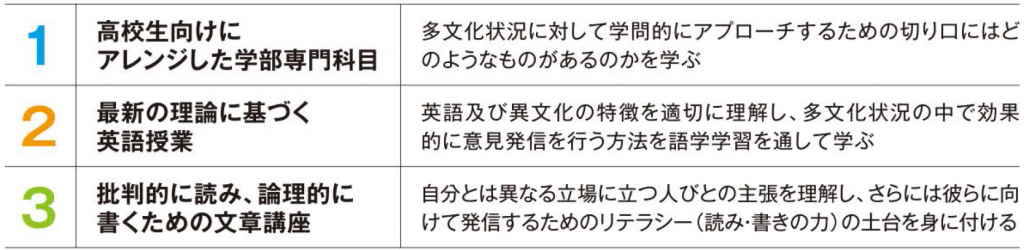

高校生公開講座の概要

複数の文化的・言語的背景を持った人びとが、共に働き、生活するという状況は、21世紀になって初めて生じたものではなく、人類の歴史の最初期からありました。しかし、グローバル化が急速に展開することによって、人・カネ・モノ・情報の移動がこれまでにないほど大規模になったことで、複数の文化や言語が同じ社会の中で共生する状況は特に珍しいものではなくなりつつあります。長崎大学多文化社会学部は、このような多文化状況において、言語や文化を異にする他者を理解し、問題解決の道筋を提案・実践できる人材を養成します。

この講座では、3タイプの授業によって、多文化社会学部の学びの基礎を学習します。

講座名『多文化を学ぶ、多文化を生きる』

詳細は、ポスター(PDF:1M)をご確認ください。

【問い合わせ先】

長崎大学文教地区事務部学務課(多文化社会学部)

Tel: 095-819-2030

E-mail: hss_gakumu@ml.nagasaki-u.ac.jp

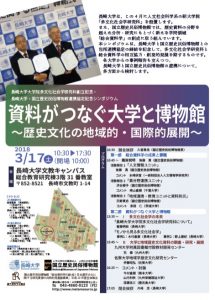

長崎大学大学院多文化社会学研究科創立記念・長崎大学・国立歴史民俗博物館連携協定記念シンポジウムを開催します。

2018/03/07 トピックス

●公開シンポジウム

「資料がつなぐ大学と博物館~歴史文化の地域的・国際的展開~」

●日時:平成30年3月17日(土)

●会場:長崎大学文教キャンパス 総合教育研究棟3階 多文化社会学部31番講義室

●概要

長崎大学は、この4 月に人文社会科学系の新大学院「多文化社会学研究科」を設置します。

また、国立歴史民俗博物館では、歴史資料の分野を超えた分析・研究にもとづく新たな学問領域「総合資料学」の創成に取り組んでいます。

本シンポジウムは、長崎大学と国立歴史民俗博物館との包括連携協定の締結を記念して、多文化社会学研究科と総合資料学の相互協力・創発的発展を期するものです。

各大学からの事例報告も交えつつ、長崎大学と国立歴史民俗博物館の連携について、多方面から検討します。

●プログラム

10:30 開会挨拶 久留島浩(国立歴史民俗博物館長)

≪第一部 総合資料学の成果と課題≫

10:45 ~ 趣旨説明 後藤 真(国立歴史民俗博物館)

○活動報告1 「人文情報ユニット」 後藤 真(国立歴史民俗博物館)

コメント 永崎研宣(一般財団法人人文情報学研究所)

○活動報告2 「異分野連携ユニット」 渋谷綾子(国立歴史民俗博物館)

コメント 崎山直樹(千葉大学)

○活動報告3 「地域連携・教育ユニットと資料防災」 天野真志(国立歴史民俗博物館)

コメント 添田 仁(茨城大学)

≪第二部 資料がつなぐ大学と博物館≫

13:35 ~ Ⅰ 多文化社会学の未来

○「長崎大学大学院多文化社会学研究科について」首藤明和(長崎大学)

○「モノから見る多文化社会学」

事例1 : 木村直樹(長崎大学) 事例2 : 野上建紀(長崎大学)

15:45 ~ Ⅱ 大学と地域歴史文化資料の調査・研究・展開

○九州大学附属図書館付設教材開発センター 石 偉(九州大学)

○佐賀大学地域学歴史文化研究センター 伊藤昭弘(佐賀大学)

16:25 ~ コメント・討論

今村直樹(熊本大学)

山内利秋(九州保健福祉大学)

深瀬浩三(鹿児島大学)

17:05 閉会挨拶 片峰 茂(長崎大学)

詳細は、以下のポスター(PDF:2.82 MB)をご覧ください。